■文/许莉莎 王关校 冯水娟

11月19日,2021年钱塘区全民终身学习活动周启动仪式在钱塘区新湾街道举行,今年活动以“庆建党百年华诞,谱终身学习新篇”为主题,全力营造‘人人皆学、时时能学、处处可学’的浓厚社会氛围。

打造“美好教育先行区”一直是钱塘区教育局的工作定位。今年,紧扣“优学钱塘”美好教育建设,钱塘区教育局积极做优社区教育“智学、共学、乐学”三张金名片,加快培育“三新”(新市民·新学习·新家园)钱塘社区教育好品牌。

坚持“文教综合体”特色,全力构建7街道30分钟市民学习圈;广泛开展社区教育进文化礼堂(家园)活动;利用“智慧社教”村(社)智能学习公共服务平台实时记录居民学习行为和学习成果,形成社区教育活动全纳入、过程有轨迹、成果可输出的学习运行机制……在钱塘,人民日益增长的美好教育需求正不断被满足,全民终身学习已然成为一道亮丽风景!

共学养老

老年教育多姿多彩

钱塘区区域人口约100万,其中60岁以上老年人8万多人。本着“发展为民,敬老为重”理念,钱塘区始终坚持将办好老年教育,作为重要的民生工程、惠民实事,以学习型城市建设为主载体,努力满足老年人多样化学习需求、提升老年人生活品质,让每位钱塘老人,都能在“老有所学”的同时,还“老有所为、老有所乐”,共享社会经济高质量发展的丰硕成果。

今年,钱塘区积极构建并形成符合区域实际的“1+7+70”三级老年教育网络布局,即成立1所区级老年大学,下设7街道级分校和70余个村(社区)教学点,提供老年学位近10000个,让老年人轻轻松松在家门口就近学习。目前,全区各级老年教育机构根据老年人生活实际和需要出发,已开设国画、太极拳、智能手机、书法、摄影、舞蹈、家庭园艺和歌咏(合唱)等数十门课程,受到了老年人的广泛欢迎。

“打开支付宝,找到健康码……再找到医疗健康进去,点预约挂号……”在老年大学新湾分校的教室里,老师正在给学员一步步讲解如何利用智能手机完成老年人自主就医的课程,讲台下,68岁学员汪阿姨听得格外认真。

据了解,几年前,汪阿姨的女儿送了她一部智能手机,但由于女儿平时工作生活在外地,没有时间教其太多的使用方法,汪阿姨只会基本电话操作。“我年轻的时候也算是跟得上潮流的人,现在怎么就变成‘老古董’了,我不想成为社会淘汰品。”当听到新湾老年大学为老年学员开办了智能手机课堂,她第一时间报了名。经过一段时间学习,汪阿姨不但学会了自主就医,还学会了建微信群、制作电子相册、购买电影票等技能。

像这样的老年人智能技术日常应用课,钱塘区各街道通过“一对一、结对学、朋友圈”等多种形式,以“点对点、手把手、心贴心”的零距离服务方式,为社区老年人讲解日常使用技能,已惠及面向的全区老年群体在5000人次以上,帮助老年人在日常生活中能够充分利用智能设备及其软件应用享受便捷的生活方式,使银龄人群尽快融入信息智慧社会,享受数字生活带来的乐趣。

“老年人参加学习的动机,已从求知、求乐、求健开始向奉献、实现人生价值方面转变。”区教育局相关负责人表示,围绕“学为结合”,老年教育的服务性逐渐突出,各老年学校还组织学员成立了各类社团,深入各村(社)、养老院等采取多种形式开展宣传教育和慰问活动,巩固和扩大了老年教育成果,社会反响良好。

“一堂多能” 文化礼堂推陈出新

农村文化礼堂建设是浙江省根据广大农民的文化需求和建设“两富”、“两美”浙江,实施乡村振兴战略的重要举措。文化礼堂是按照“五有三型”标准,建设集思想道德建设、文体娱乐活动和知识技能培训于一体的农村文化教育综合体。

今年,钱塘区构建了“社区教育进文化礼堂活动三级课程网络”,即区、街(成校)、村(社)三个层面提供的课程构成了各村社文化礼堂(家园)的学习菜单,开发20余门课程,广泛开展社区教育进文化礼堂(家园)活动,不断推进学习人员全民化。

目前,通过与杭职院合作,借助高校专业、课程、师资等优势,各街道(成校)配合协作,全区100多个村(社区)全部开展社区教育进文化礼堂(家园)行动,总计达到450场次,参与人数超过4万。不仅如此,文化礼堂内还开办各类技能培训班、健康知识宣讲、政策宣讲、道德讲堂、科普讲堂、假日爱心学校、春泥班、全民读书活动等多形式课堂,引导老中少全年龄居民学政治、学文化、学技能,提升文化礼堂(家园)“用”的热度和“育”的深度,成为了市民(村民)终身学习、不断发展的重要阵地和共同富裕、学习型城市建设的重要基础。

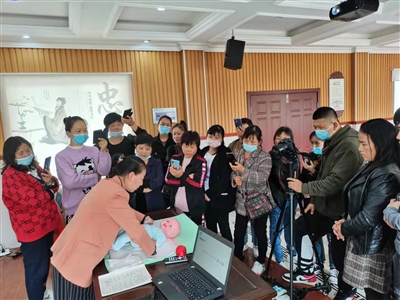

“现在在家门口可以免费参加这个育婴员培训,能够学到很多专业知识,待考试合格拿到育婴师职业资格证书以后,就可以考虑转行做育婴师啦。”王姐在今年10月参加了村文化礼堂举办的育婴员培训班,上完课的她心情颇好。

“我们除了育婴师培训,还有免费的美容师技能培训等,提升大家就业技能。”村相关负责人表示,每次课程开展,都吸引了一大波村民报名。

此外,在传承乡村文化中,钱塘区还不断挖掘和丰富“一村一品”特色文化品牌,丰富农村礼堂内涵,弘扬地域传统文化,进一步推进乡风文明建设。例如在今年重阳节,河庄街道向公村文化礼举办“百叟宴”,以“沙地十碗头”来庆祝九九重阳节,让老年人体会了浓浓的节日氛围,感受到社会的关爱和幸福,回味了老底子只有在喜庆日子才能吃到的“十碗头”。河庄街道同一村文化礼堂上演“最浪漫的事”,为21对老夫妻举办金婚仪试。丰富多彩的文化活动,为全体村民提供了更多的精神食粮。

钱塘区文化礼堂(家园)学习服务体系聚焦丰富群众的精神家园,把学习活动的主题与社区党建、居民需求、社区文化相融合,切实提升居民的生活品质和幸福指数,接下去,将继续通过精神富有的探索实践扎实推动共同富裕示范区建设。

志趣相投 社团培育亮点纷呈

培育社区学习型社团是杭州社区教育工作的一大亮点。社区居民在平等互助的原则下,基于共同的兴趣,自愿、自主、自需组成社区学习型社团。社区居民在共同学习,主动学习、乐于学习中,增强居民对社区的认同感和幸福感。近三年来,钱塘区在社区学习型社团的培育工作中,以“居民自发、村社支持、街道(成校)指导,社区学院考评”的模式大力培育社区学习型社团。通过挖掘学习骨干,强化自主管理,完善制度建设,整合学习资源,营造良好的学习氛围,推进社区教育发展。

白杨街道美达社区的“衣缘工作室”是免费给居民做女红教女红的学习型社团。工作室成员为许多居民提供了无偿服务,如修改裤脚,处理脱线。创始人金跃芳女士负责全面工作,其他4名核心成员分别协助做好文案策划、业务培训、对外宣传、后勤保障等事务,大家既分工明确,又相互配合,在辖区内得到居民一致认可。

“我们社区的居民在一次次的交流中从‘天天相见的陌生人’逐渐变为‘志趣相投的好邻居’,大家基于共同兴趣,自愿自主自需地组成各类教育开展相互探究、交流、协作和欣赏,营造了良好的学习氛围,推进了社区教育建设。”社区相关负责人说,展现自我机会多了,相互交流机会多了,思维与智慧的碰撞多了,新杭州人的社区归属感和幸福感也自然提升了。据悉,作为社区“服务零距离·幸福百分百”便民服务队之一,“衣缘工作室”还每月参加钱塘区学雷锋志愿者服务。

美达社区的“衣缘工作室”“生意火爆”,另一边,河庄街道的河庄气舞社团也不甘示弱。2016年,其在河庄成校扶持和指导下成立,社团成员主要来自街道社区、教育、卫生、个体等各行各业在职和离退休人员,其中固定成员有36人。气舞、太极、健身气功和乐器等,成员共同制定切实可行的目标,共同商量安排学习(活动)主题。“社团丰富精彩的活动对周边居民有强烈的吸引力,有效带动了辖区居民的学习热情。”该社团相关负责人表示,他们还积极参加街道、钱塘区和杭州市等组织的活动和比赛。其中,社团创编的气舞《梦中的额吉》曾获杭州市气舞展演大赛团体特等奖,浙江省第十二届健身气功交流比赛团体一等奖。此外,社团成员还自筹资金,每年过年过节前往敬老院慰问,带去表演。

教育治理 “智慧翅膀”锦上添花

今年,杭州社区教育公共服务平台“杭学通”正式运行。各个社区学校、社团在平台上发布培训信息,居民可以从微信小程序“杭学通”中挑选到合适自己的培训或活动。

周边培训、线上课程、最新社团……在“杭学通”中,除了相关类别被清楚分类外,还能收集到“活跃人数”“开展活动”“实际签到”“授课教师”等各个数据,这些数据将同步接入钱塘区“城市大脑”,更智能化地服务居民的终身学习。“自从有了微信小程序‘杭学通’,我能随时随地看到家附近有哪些培训正在开展或将要开展。”居民顾大姐说,自己平日里十分热爱唱歌跳舞,每次一看到有这些培训,她都会立马在手机上报名,而且去上课时只要打开微信扫一扫二维码就签到成功,十分方便。

受益的不止顾大姐一人。截至今年10月,钱塘区在社区教育公共服务平台“杭学通”上已有参加学习注册人数54611人,学习成果185158个,杭州学习指数排行中,钱塘区多日名列全市14个区县前茅。

“杭州社区教育公共服务平台‘杭学通’,实时记录学习行为,并把学习成果存入浙江省学分银行,形成了社区教育活动全纳入、过程有轨迹、成果可输出的学习运行机制。”区相关部门负责人表示,如今,钱塘社区教育蓬勃发展的形势,让社区居民在家门口就能获得各种接地气的教育课程。平台的赋能,更是实现了钱塘区社区教育学习与活动数据的实时采集和精准呈现,标志着钱塘区社区教育治理工作进入了数字化时代。

接下去,钱塘区将继续以“一网一码一图一指数(学习网、学习码、学习分析图谱、学习评价指数)”为载体,积极构建立足社区的学习场景、契合学习者需求的社区学习、融合线上线下发展的社区学习,共同促进学习型社会建设。