我们的幸福生活,离不开跛行千里、竿头日进的拼搏奋斗。回望钱塘设区这一年多来,要特别感谢各行各业奋斗者的力量。他们奋斗不息、勇毅前行,积极投身钱塘的大事小事,用奋斗镌刻幸福人生,以担当点亮前行道路,用奋斗之我创造奋斗之钱塘,留下了一个个充满汗水但笃实有力的脚印。

即日起,本报推出《圆桌会:我们都是钱塘人》融媒体特别报道:通过记者的笔触和镜头,我们跟随奋斗者的足迹,踏寻每一寸钱塘土地,走进他们的生活和工作,记录下他们勇担责任,筑梦前行的奋斗故事。

种粮大户王柏军:我想让千家万户的餐桌上新湾大米飘香

■记者 王基诺 通讯员 杨晨雯

五十知天命,或许在一些人看来,已经到了可以适当放松的年纪。但对于新湾街道乡贤王柏军来说,作为粮食行业的“年轻人”,他还要一如既往地加快脚步,为实现理想继续拼搏。

王柏军平日穿着简朴,办公室就设在街道合作社设施用房的二楼。楼下的几部粮食烘干机排列整齐,发出阵阵轰鸣,细小的稻谷壳在烘干机周围漫天飞舞,一路上楼,可谓“一步一个脚印”。

“干我们这行就要不怕苦不怕累,不仅起早贪黑,还常常整天一身灰。”回想一路奋斗,王柏军感慨道。

据王柏军介绍,刚开始时他在粮油种植方面也是门外汉,后来在技术专家指导下,经过不断钻研摸索,提高技术产量,才成了如今的种植能手。

“我们这一行看着简单,但实际上要求极高,必须要时刻用心才行。”王柏军如是说。

2009年,为了向规模化粮油种植方向发展,王柏军创建了宏波粮油专业合作社。刚开始成立时,只有20多名社员参股合资,随着不断发展,如今已有50名社员,承包的土地也从最初的100多亩扩大到现在的2000余亩。

同时,除了做好粮食生产,宏波粮油专业合作社还全力参与粮油种植相关科研项目。

谈及这些年的变化,王柏军感触最深的不仅是社员人数增加和产量逐年提升,更可喜的是生产设施用房从无到有及农业机械设备日趋科技化、智能化。从育秧到烘干,全流程机械化操作,大大提高了生产效率,不但可以保障合作社日常农业生产,还能够为周边的农户提供服务、增加收益。

对于未来,王柏军有着清晰的计划,他希望合作社能够建设稻米加工车间,打响稻米品牌,真正形成“种植—加工—销售”一体化产业链。

“下一步努力的目标就是让千家万户的餐桌上出现我们合作社种植的大米!”谈及今后,王柏军依然壮志满怀。

摄影师蒋关松:一张张相片 刻下沙地文化

■记者 徐红燕

“今天,是我在单位工作的终点。明天,我就光荣退休了,这是我迈入晚年生活的起点。六十岁至七十岁是晚年的黄金期,我要珍惜这个黄金期,力争始终保持积极、乐观、豁达的心态,去做自己喜欢做的事,去看自己想看的风景。”今年4月1日,在蒋关松创办的个人微信公众号里,他在退休这一天写下了这样一段话。

蒋关松是在围垦之地长大的孩子,他深知这片土地的来之不易。能为这片土地做些什么?蒋关松始终在思考这个问题。机缘巧合下,朋友创办的个人公众号给了他很大启发。于是,他自己设计图标,学着网上的操作步骤,有了自己的微信公众号——沙地印象。“我想借助这个平台,宣传我们的沙地文化,传承沙地精神。”蒋关松说。

今年1月份,蒋关松发布了自己的第一篇文章。这个平台也让喜欢摄影的蒋关松有了“用武之地”,街道的一些公益活动上,在田间地头或是大街小巷,都能看到他认真摄影的身影。退休后,他成了一名“通讯员”,经常将拍的照片发给媒体,“老了也不能停止学习的脚步,每次看到照片被选用,我心里很高兴,也更有动力。”

花甲之年,“钱塘人”蒋关松用这样的方式再看脚下这片土地,这是一种别样的浪漫。

曾在河庄从事企业财务管理等工作,蒋关松对二十世纪八九十年代的乡村企业印象很深。“那时候,我们这边很偏僻,企业规模小,数量少。”生活在这里,工作在这里,他见证了脚下这片土地发生的巨变。“过去,这里哪有什么高楼啊,一眼望去很是荒凉。现在不一样了,越来越多的企业入驻了,来这里奋斗打拼的人多了, 城市建设越来越好了,烟火气更足了。”蒋关松高兴地指着正在建设中的高楼,眼里满是对未来的期待。

救援队员李坤:脱下了军装 卸不掉责任

■记者 谭敬

“脱下军装,也不能卸下对国家、对人民的责任。”说到这句话时,钱塘区红十字杭蓝救援队队员李坤的眼神里充满了坚韧。

李坤出生于河南省鹿邑县赵村乡赵西行政村,是一个淳朴农民家庭的孩子。2000年12月,从小就立志从军的李坤通过了武警贵州总队的新兵招募,成为一名合格的战士。自此以后,他始终把军人的职责使命牢记于心,时刻以军人的标准严格要求自己。

退役后,李坤去过许多城市,最后来到杭州。“2014年8月,女儿出生了,我不想再满世界跑。对比之下,我觉得杭州是一个非常有爱的城市。”李坤下定决心,选择定居在下沙街道七格小区。

2021年6月,经战友介绍,李坤了解到我区有一支纯公益性质的救援队伍——钱塘区红十字杭蓝应急救援队。热心公益的李坤主动报名申请加入,成为一名“杭蓝人”。

加入杭蓝救援队以后,李坤刻苦训练,认真学习救援技能,参与每一次救援。因为是受过专业训练的老兵,李坤每次都能出色地完成救援任务,深得队友信任,大家都称他为“杭蓝救援队第一大力士”。

从水域救援、山地救援、走失人员搜救、防疫抗疫到应急知识宣传科普,李坤几乎没有错过一次任务。2021年7月,台风“烟花”逼近杭州,李坤和队员带上水域救援装备,第一时间奔赴救援现场,转移群众,排除隐患。2021年8月,下沙区域出现暴雨内涝,李坤和50余名队友,带着3条冲锋舟、5台水泵,在3个点位同时排水除险。此外,他们还通过开展演练宣讲,将应急救援知识和技术传播给辖区居民和学校学生。

哪里有需要,哪里就有李坤和他的队友们。李坤坦言:“作为一名退役军人,一名‘新钱塘人’,我将时刻不忘初心、牢记使命,为守护钱塘贡献力量。”

民警孙凯:为大家排忧解难 是我的光荣

■记者 王基诺 通讯员 董超君 谭张琴

“你好,我是河庄派出所的孙凯,今天是来回访的,您家孩子没有再参与网上刷单了吧?”

“大爷您好,大妈最近身体好些了吧?等这两天有时间,我抽空去看看她。”

每每说起民警孙凯,河庄派出所的同事和辖区居民们便会竖起大拇指。在派出所,他是大家公认的“活宝”,有着山东汉子特有的憨实、敦厚、幽默和仗义。在辖区,他与生俱来的亲和力和热心肠,更像阵阵暖风,吹进每个人的心田。

孙凯负责的辖区内有200多家大大小小的企业,传统劳动密集型企业使得村里外来人口集聚,出租房密布,治安形势错综复杂,各类警情不断。

刚一入职,孙凯便和同事对有大量外来租户的村庄进行了地毯式大排查,除了摸清出租房和租客数量,还详细地对每间出租房的状况进行了登记。同时,联合街道推出出租房管理新模式——设在村委会的“旅馆总台”。租客拿出身份证登记,总台负责联系房东一起到“旅馆总台”签订租赁合同,领取“房卡”,租客就可以入住了。

走访4户,下载“国家反诈中心”App共12人次,排查隐患2起,这是孙凯忙碌了一个晚上的“战果”。担任社区民警两年来,巡逻防控、帮扶群众、普法宣传……他用自己的独特经验和方式,为社区织密“防护网”,搭建“连心桥”,成为社区群众口中热心、贴心、知心的“小孙”。

33岁的孙凯虽然是河庄派出所目前最年轻的基层民警,但论起调解纠纷,他同样是一把好手。遇到矛盾纠纷,孙凯常常动之以情、晓之以理,在他的努力下,一桩桩“疑难杂症”迎刃而解。

“作为一名基层民警,能够每天为大家排忧解难,就是我最大的光荣。”谈及工作感受,孙凯说道。

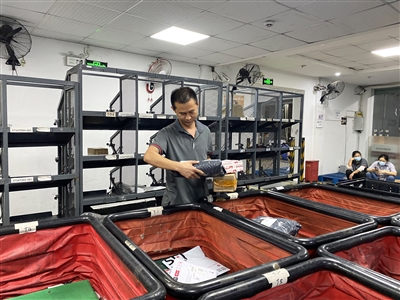

快递员陈德宇:我在钱塘有两个“家”

■记者 张颍 通讯员 彭爽

“您好,我是顺丰快递员,您的快递到了,请问在家吗?”上午8点,陈德宇拨通了第一个电话,开始了一天的忙碌。作为一名快递小哥,陈德宇每天载着大大小小的包裹,用汗水给千家万户带去便利,与万家幸福紧密相通。

6年前,陈德宇独自一人从河南老家来到杭州打拼,经朋友介绍,来到白杨街道顺丰快递站工作。“收入可观,公司环境和氛围也好,就留下来了。”不久后,陈德宇便接来妻子,两人一同在钱塘奋斗。

在疫情防控期间,陈德宇和同事们每天接触上千件来自世界各地的包裹,消杀成了他们日常工作之一。在做好自身防疫工作的同时,他们对快递车辆、包裹、站点一一进行消毒,国际快件消杀之后还要静置一周,确保快件安全送达顾客手中。

“有时候想歇歇脚、充会电都要回家或者回公司才行,尤其是夏天天气热,喝水和休息就更难了。”像陈德宇一样,在日常工作中,不少“蜂行者”也都存在着“用餐难、喝水难、休息难、如厕难”等现实问题。

为关心服务好这些奔波在大街小巷的“蜂行者”,让“小哥”们感受到社会对他们的尊重,提高获得感和幸福感,2021年9月,白杨街道成立大学城北“小哥之家”党群联盟,街道首个全新打造的“小哥之家”暖心服务驿站也正式启用,这成了“小哥”们歇脚的好去处。

“我经常去‘小哥之家’,喝口水、歇歇脚、还能给手机充电,应不时之需。”陈德宇说。据了解,白杨街道“小哥之家”暖心服务驿站配备饮水机、空调、沙发、微波炉、充电宝等设施一应俱全,方便“蜂行者”在这里休憩。

短暂的休息结束,陈德宇擦了擦额头上的汗珠,拿上装满水的杯子,立刻开着快递车,载着沉甸甸的快递,奔忙在白杨的大街小巷。

①蒋关松用相片记录他最爱的沙地

②李坤在为公共场所防疫消杀

③孙凯巡逻在河庄的角角落落

④陈德宇在分拣快递

⑤王柏军在查看稻田里水稻的长势