1949年,中华人民共和国成立,一个全新的时代就此启幕。弹指一挥,70年后的今天,中国发生了翻天覆地的变化,综合国力日益强大,民族繁荣昌盛,中国人民沐浴在党的光辉下尽享太平盛世的福祉,正向着中华民族伟大复兴的目标迈进。在中华人民共和国迎来70华诞之年,义蓬街道特邀那些辉煌历程的见证者,以口述的形式重现新中国重大历史瞬间,展现那个波澜壮阔的时代。义蓬,与有荣焉!

义蓬人结婚场面热闹,规矩多,讲究也多

我叫高先光,是手工弹棉花的手艺人,从1976年做棉被以来,每每附近有人家婚姻嫁娶总会找我做几床棉花被和蚕丝被,比较富裕的人家会定制十来床,一般的人家则定制四五床。

我们义蓬人结婚非常热闹,规矩也繁多。在我们那个时代,自由恋爱结婚的人非常少,一般都是媒人介绍,媒人在双方家庭之间传话,敲定结婚相关事宜。义蓬人比较传统,女儿是“泼出去的水”,相当于将女儿送到了男方家,所以,男方必须给予彩礼,这个礼金称之为“押贴”。1988年,我结婚时给了我老婆家二千元礼金,她家收下礼金后,我们结婚的日子也定下来了。

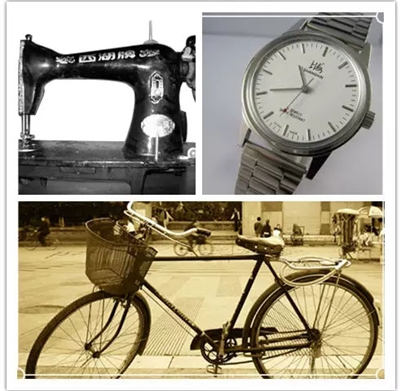

当年,我们结婚最流行的购买三大件:缝纫机、手表、自行车,戴了新手表的人喜欢卷起袖子,时不时将手腕抬得高高的看看几点了,买来的缝纫机被擦得一尘不染,还要做个很讲究的布套罩起来,自行车也要当宝贝儿似的精心打扮一番,洋洋得意地骑过大路上,洒下一路悦耳的铃声,骑车人都能感受到背后羡慕的目光。到了上世纪九十年代,三大件盛行电视机、电冰箱、洗衣机。进入21世纪,随着人们的生活水平提高观念的更新,三大件的概念渐渐淡化,有的开始陪嫁轿车、商品房等等,礼金也从几十万元到上百万元不等甚至更高。

结婚前一天晚上,男方家会找个小童子去新房里睡觉,寓意新郎新娘早生贵子。新娘那边还会准备一个马桶,我们叫作子孙桶,里面放着红包、红花生、棉花籽、红枣、糖等东西,由小童子拎到男方家里。到了结婚那一天,男方会选一个吉时,带着迎亲队伍去女方家,新娘会在娘家吃一碗桂圆蛋花汤,此后一路不能讲话,一直到了夫家吃了第二碗桂圆蛋花汤才可以开口。新娘拜别爸爸、妈妈之后,由亲哥亲弟或堂兄弟、表兄弟抱上婚车,俗称“舅爷抱轿”。婚车也从以前的独轮车到自行车再到轿车,花轿沙地人用的很少。

新娘到了新郎家后,先要洗个脸,再踏着麻袋步入大堂,然后由有威望的人士主持 “一拜天地,二拜高堂,送入洞房”的拜堂仪式。礼成之后,又踏着麻袋走入新房,麻袋只有几只,由帮忙人从新人身后传到身前,寓意“代代相传”,随着时光的流逝,如今走麻袋习俗已经不多见了,多用红毯代替。当晚,新娘在伴娘陪伴下在新房里过夜。第二天中午,新郎家开办酒席,宴请前来道喜的亲朋好友,新郎新娘逐桌倒酒、分香烟以表感谢,长辈们也会塞给新娘一个红包,作为“拜见礼”。当晚新娘会拿出许多糕饼、水果、香烟等物品,并把这些东西一盘一盘放在三、四张方桌上分给宾客们,有时遇上几个调皮的小孩,会引来一波哄抢,这也是我们常说的“抄房”。我们当年结婚酒席办了三天三夜,亲戚、朋友轮番宴请,还留了两桌酒送到双方媒人的家里,表示感谢。

现在结婚办酒都简化了,有的一天就完结了,办酒的场所也从家里转到了酒店。

难忘那些“面朝盐泥背朝天”的日子

我叫柏金海,今年95岁了,曾经是头蓬盐场的老干部,我十多岁起就在盐场帮忙干活了。每天天边出现曙光,我就从草棚里醒来,兴冲冲地来到盐碱滩涂地上开始一天的劳作。

钱塘江江盐的制作历史可上溯至春秋战国时期,江盐与海盐不同,钱塘江水中含咸度相对较低,为8.5%左右,因此不能直接晒盐。晒盐的过程为刮泥、淋卤、板晒,故这里的盐也称“板盐”。

首先是刮盐泥,由于江滩地势较高,每月一般只有几次汹涌的大潮才能淹没,而一块合格的盐田必须反复接受潮水“洗礼”,不断暴露在阳光下晒,表面有了一层白花花的“盐锋头”才能进入下道工序——刮泥算大功告成。

刮泥是用铁制拖刀,人边倒着走边拖刮泛起一层泥浪。这一层咸泥浪在阳光下曝晒一天,用泥耙堆成泥丘,再把泥丘状的咸泥挑到装有木桶旁的坨头边淋卤。

挑咸泥是重头活,一担咸泥重达五六百斤,担子压弯了我的脊梁,汗水湿透了我的衣裳,咸泥沾了一身,我咬咬牙硬是坚持了下来。我把咸泥一担一担挑进漏圈,漏圈是一个无底大木桶,直径三米,高到腰际,底部铺一层两寸厚的稻草,稻草下面有一根打通关节的毛竹管,沥出的卤水通过竹管流入地下卤池。

倒一层,压一层,一层一层压紧,然后加水。水是直接从钱塘江里挑来的,四五担水倒下去,水往下渗,溶化了咸泥里的盐分,毛竹管就开始有卤水沥出来,滴入卤池,开始很慢,后来越来越快。刚开始时,沥出的卤水盐分高,很咸,然后慢慢变淡,就不再加水。漏圈里的泥会再挑回原地,只为等待潮水再次将他们淹没,周而复始。

等到天气连续晴好的日子,晒盐才算真正开始,在杉木特制的盐板上加满卤水,在太阳曝晒的过程中不时用盐耙来回搅动,使卤水变成颗状盐晶。头顶毒辣的日光,走在滚烫的土地上,我们就这样慢慢等卤水晒成了盐。

一望无垠的盐场来来回回都是盐民的足迹,当时的头蓬盐场其范围之广相当于现在6、7个行政村的面积,周围的每户人家都是靠着制盐养家糊口,晒盐人的数量达到了1000多名,每户人家平均有七、八十块盐板,规模有十亩左右。他们满怀着对生活的希冀来到这片盐场上,相比于其他职业晒盐虽然辛苦,但生活还算过得去,有一年为了庆祝盐产量高,专门请了戏班子来表演,谁知他们吃了这里的伙食都不愿意走了,这是记忆中的乐事了。

晒出的盐也分等级,上好的盐白亮、透明而细腻,下品的盐黄而粗糙,一块盐板能收十几斤盐,一户人家数十块盐板,能收几百斤盐,当时所有的盐都上缴给国家,落入盐民口袋的钱差不多只有二分钱一斤,但这些钱却可以换成各种瓜果蔬菜、肉质食品、生活用品,一家人的口粮就有了着落和保障。

我以为这样的日子会一直持续下去,直到1962年的那个春天,头蓬盐场大规模坍江,头蓬老街大部分塌入钱塘江,现仅存一条仅两三百米长的老街。盐场范围逐步缩小,盐民陆续向红山附近的钱塘江滩涂转移。大部分的盐民离开了这片让他们有苦有泪、有悲有喜的盐碱地。但是我不愿离开故土,和一些盐民继续留守在头蓬晒盐,上世纪六十年代末,开始大范围围垦,土地咸度降低,潮水不再肆无忌惮被挡在门外不再进来,导致咸源断绝,盐民们放弃晒盐转而务农。

穿尽绸缎还是棉,尝尽滋味还是盐,钱塘江板盐白净,味道鲜美,是千百年来钱塘江流域民间必备的宝贝,也是先辈们在滩涂上艰辛探索的智慧结晶。我最好的青春都在盐场里度过,那种苦楚难以言喻,浸泡在汗水中的自己,不蔽风雨的草棚房,连绵的阴雨天,涨落无常的钱塘江,像浮萍一样居无定所、漂泊无依的生活都一一存储在我的记忆里难以忘却,现在的我儿孙满堂,自己身体也还算硬朗,或许,随着时光的推移,将不再有人讲述那段晒盐人的往事,但那种劳动人民勤劳品质将永存人们心中。