在忽明忽暗的历史长河中,时光如一条没有回头路的隧道,我们一刻不停地向前走……你,是否还记得曾经的美好时光,那或隐或现的记忆,那亲身体会的经历,那一代人的感同身受?它,会被遗忘吗?会被怀念吗?你还记得,头蓬老街的那些过往吗?

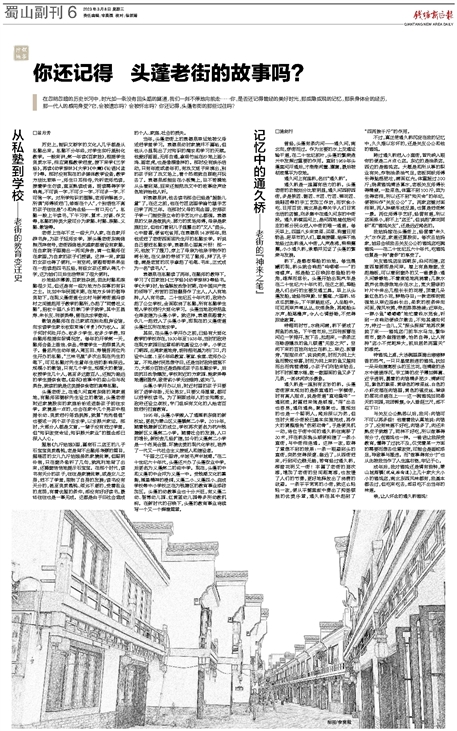

从私塾到学校——老街的教育变迁史

□翁月芳

历史上,能识文断字的文化人几乎都是从私塾出来。私塾不分年级,对学生实行差别化教学。一般来讲,第一年读《百家姓》,根据学生资质水平,相应调整教学进度,接下来学《三字经》,再读《幼学琼林》《大学》《中庸》《论语》《孟子》等。那时没有现在的多媒体教学设备,教学方法比较单一,师生口耳相传,先听老师范读,接着学生仿读,直至熟读成诵。朗读需得字字响亮,不可误一字、不可少一字、不可多一字、不可倒一字。对所学知识的理解,老师讲解甚少,所谓“师傅领进门,修炼在个人”,个别悟性不高的孩子往往是“小和尚念经——有口无心”。私塾一般上午读书,下午习字、算术、对课、作文等,私塾的种类大致可分为家塾、村塾、族塾、义塾、散馆等。

老街上当年不乏一些大户人家,在自家开辟书房,为孩子延师求学。原头蓬老街东南侧熊茂祥商号,老街西侧杨庆盛家都曾设有家塾,在自家院子里腾出一两间房舍,请一位塾师住在家里,为自家的孩子们授课。这样一来,家里的女孩也得了便利,一有空闲,便跟哥哥弟弟坐在一起读起四书五经,有些女孩还颇认得几个字,这为她们日后生活带来了很大便利。

沙地经济薄弱,百家姓杂居,因此村塾和族塾很少见,但还是有一些为地方办实事的有识之士。比如中华民国末期,在地方乡绅的倡导资助下,在现义蓬街道仓北村与新湾街道冯娄村之间盖起用于教学的塾所,办起了“同善社义塾”,招收十里八乡的寒门学子就学,其中王昌寿、朱长友、张茶英等,曾在此求学数年。

散馆是塾师在自己家或在别处租房设馆,向求读学生家长收取束脩(学费)作为收入。至于何时何处开办、收多少学生、收多少学费,均由塾师根据实际情况定。每年的开学第一天,塾师会备上香烛、供品,带着学生一起祭奠孔夫子。鲁迅先生幼年曾入周玉田、寿镜吾两位先生开办的私塾,“三味书屋”多次出现在先生的笔下,可见私塾对先生童年生活的影响深远。规模小的散馆,只有几个学生,规模大的散馆,收授学生几十人,甚至多达数百人,还能为路远的学生提供食宿。《梁祝》故事中的梁山伯与祝英台,就读的就是这类提供食宿的高等私塾。

头蓬老街上,在通久河直湾东侧的周家道地,有塾师邵锡标先生设立的散馆,头蓬老街附近家境殷实的家庭纷纷送适龄孩子前往求学。家境差一点的,也会在家中几个男孩中根据长幼、资质进行筛选挑拣,就算“兜兜借借”也要送一两个孩子去求学,以求振兴家运。那时,大部分人都是文盲,一辈子没有进过学堂,但“知识改变命运,知识振兴家业”的理念却已深入人心。

越剧《九斤姑娘》里,富商石二店王的儿子石宝宝资质愚钝,老是背不出塾师考察的篇目,箍桶匠的女儿九斤姑娘虽然家境贫寒,但聪明伶俐,只在窗外偷听了几句,就流利地背了出来,还隔窗悄悄地提示石宝宝。在那个时代,读书有天分的孩子,往往是家境贫寒,或是女儿之身,进不了学堂,限制了自身的发展;读书没有天分的,甚至资质愚钝、顽劣不堪的,受着祖业的庇荫,有着优越的条件,却没有好好读书,最终往往也是一事无成。这都是由于旧社会造成的个人、家庭、社会的损失。

当年,头蓬老街上的袁德泉幸运地被父母送进学堂学习。袁德泉幼时家境并不富裕,但他从小显现出了对知识的渴求和学习的天赋。他爱好画画,无师自通,拿细竹丝在沙地上画小鸡、画老虎,也是像模像样的。那时没有娱乐活动,只有年底或者年初,有戏文班子来演出,别的孩子到了戏文场上,看个热闹就自顾跑开玩去了。袁德泉却能坐在小板凳上,目不转睛地从头看到尾,回来还能把戏文中的故事绘声绘色地讲给他人听。

听袁德泉讲,他去读书那会已经是“超龄儿童”了,在这之前,他在竹匠店里学编竹器手艺已学了两三年。在那时父母的观念里,安排孩子学一门能安身立命的手艺比什么都强。袁德泉的父亲是做挑夫、脚力的武场师傅,母亲是家庭妇女,但他们看到儿子显露出的“文人”苗头,心中暗喜,便省吃省用,在袁德泉14岁那年,把他送进了老街西面邵先生开的私塾求学。听说自己要进私塾求学,袁德泉心里高兴呀!那一天,他放下了篾刀,穿上了母亲为他亲手制作的棉长袍,在父亲的带领下见了塾师,拜了孔子像,满是老茧的双手拿起了毛笔、书本,正式成为一名“读书人”。

袁德泉在私塾读了两年,在塾师的教导下,学习了《百家姓》《三字经》《幼学琼林》等经书。学《大学》时,恰逢解放战争时期,在中国共产党的领导下,穷苦的百姓翻身作了主人,人人有地种,人人有书读。二十世纪五十年代初,政府办起了公立学校,全面取消了私塾,所有私塾学生转入学校进行大班化学习。头蓬当地政府把盐仓库改建为头蓬小学。就这样,袁德泉跟着大伙儿一起进入了头蓬小学,即现在的义蓬街道头蓬社区所在地求学。

其实,在头蓬小学开办之前,已经有大班化教学的学校存在,1930年至1938年,当时的政府在现方家园旧址章柏桥宅基设立小学。小学正门朝西,出周家道地旁,胡张根宅基为校门口,内设中山堂、1至6年级教室、寝室、食堂、老师办公室。不知是村民思想守旧,还是当时政府措施不力,大部分百姓还是选择送孩子去私塾求学。后因抗日战争爆发,学校附近的方家园、鲍家弄等地遭到轰炸,致使该小学无法维持,遂关门。

头蓬小学开办以后,附近村里的孩子只要到了适学年龄,无论男女,只要父母愿意,都可以进学校读书。为了照顾成年人的求知需求,政府还设立夜校,专门组织有文化的人给老百姓进行扫盲教育。

1995年,头蓬小学搬入了通围桥东侧的新校址,更名为萧山区义蓬镇第二小学。2019年,随着钱塘新区的成立,学校再次更名为杭州钱塘新区义蓬第二小学。随着社会的发展,人口的增长,新校舍几经扩建,如今的义蓬第二小学是一个布局合理、环境优美的现代化学校,培养了一代又一代社会主义接班人和建设者。

“千里之江千里诗,半城书声半城潮。”在二十世纪六十年代,头蓬还兴办了头蓬农业中学,后更名为义蓬第二初级中学。现在,头蓬初中和义蓬初中合并为义蓬一中。受钱潮文化的熏陶,围垦精神的浸润,义蓬二小、义蓬四小、启成学校等中小学校正在为钱塘区的教育事业添砖加瓦。头蓬的幼教事业也十分兴旺,有义蓬二幼、智博幼儿园、红黄蓝幼儿园等多所幼教机构。在新时代的召唤下,头蓬的教育事业将续写一个又一个辉煌篇章。

记忆中的通久桥——老街的“神来之笔”

□施剑行

曾经,头蓬有条内河——通久河,南北向,穿街而过。作为主要的水上交通运输干道,在二十世纪前叶,头蓬的繁荣鼎兴中发挥过重要的作用。直到1969年头蓬直河开通后,才渐渐闲置、壅塞,最后被彻底填平为农地。

通久河上有座桥,名曰“通久桥”。

通久桥是一座富有活力的桥。头蓬老街的功能划分比较明显,通久河西称西街,多是铁匠、锡匠、木匠、竹匠、弹花匠、绱鞋匠等的手工艺加工作坊,而饮食小吃、日用百货、南北果品等关乎人们日常生活的店铺,则多集中在通久河东的中街段。通久桥横亘河上,是河西地域包括河庄的部分民众进入中街的唯一通道。每天早上,四里八乡来卖菜、买菜、购置日用物品、赶早市的人们,摩肩接踵、络绎不绝地经过此桥涌入中街,人声鼎沸,熙熙攘攘,小小通久桥,承载并见证了头蓬的繁荣与发展。

桥下,是载客埠船的泊地。每当晨曦初现,桥头就会响起“呜嘟嘟——”的海螺声。那是船工召唤旅客登船的号角,雄浑而悠长。头蓬开始出现汽车是在二十世纪六十年代初,在这之前,埠船是人们出行的主要交通工具。早上从头蓬发船,途经张神殿、甘露庵、六里桥、终点瓜沥塘头,下午原路返还。人坐船中,可见两岸芦苇丛丛,炊烟袅袅,再闻船头水声,船尾橹声,令人心情舒畅,不觉得旅途寂寞。

待梅雨时节,水涨河满,桥下便成了抲鱼的战场。下午落市后,三四张扳罾在河边一字排开,放下去,拉起来,一条条正在畅游嬉戏的鱼儿顿遭“无妄之灾”。空闲下来的百姓则站立在桥上、岸边、扳罾旁,“指指点点”、说说笑笑,时而为网上大鱼而赞叹惊喜,时而为网上来的鱼又越网而出而惋惜遗憾,小孩子们则钻来钻去,时不时扳着水桶,数一数里面的鱼又多了几条,一派休闲欢乐景象。

通久桥是一座别有玄妙的桥。头蓬老街原本规划的是条直通的一字横街,时有高人指点,说是街道“直咕隆咚”一通到底,财富进来倒是顺溜,“泻”出去也容易,通则通矣,聚难聚也。搞规划的也是一个聪明人,闻后深以为然,但当时大部分街段已基本实施完成,再作大的调整难免“伤筋动骨”,于是便灵机一动,将位于街中间的通久桥往南移了30米,并在桥东堍头顺便构建了一条小直街,与中街相连通。这样一改,取得了意想不到的效果:一条一眼望到头的直街,突然变得深邃、幽远了,从西街进来,行到河边疑无路,转弯经过通久桥,柳暗花明又一街!丰富了老街的层次感,增加了老街的空间距离感,也放慢了人们的节奏,更好地释放出了消费的欲望。一条平平常常的小街,就这么轻轻一改,便从平铺直叙中奏出了抑扬顿挫的优美乐章,通久桥在其中起到了“四两拨千斤”的作用。

不过,真正使通久桥沉淀在我的记忆中,久久难以忘怀的,还是关友公公和他的馄饨。

跨过通久桥进入小直街,首先映入眼帘的便是二爿点心店。东边的是油条店,西边的是馄饨店。大概是和所从事的职业有关,炸制油条油气足,老板阿标师傅长得魁梧肥壮,满面红光,体重超过200斤;烧煮馄饨清汤寡水,老板关友师傅长得精瘦,一脸菜色,体重不到100斤,因为生得老相,所以还不到“知天命”的年纪,便被叫作“关友公公”了。两家店铺对面相照,两人胖瘦形成反差,也算是进街第一景。两位师傅手艺好,经营有道,所以店面虽小,称不上“店王”,但说起“麻花阿标”和“馄饨关友”,还是远近闻名的。

我姑妈嫁在头蓬街上,经营着“朱久大”水作店,家道还算殷实。每次去姑妈家,她总会领我去关友公公的馄饨店吃碗馄饨——在二十世纪五六十年代,吃馄饨也算是一种“奢侈”的享受了。

关友馄饨店坐西朝东,沿河而建,店堂西墙脚即是河岸。墙上有扇推窗,支起推板,可以看到窗外的又一番景象:通久河静静地、不着痕迹地流淌着;几株水葫芦优哉游哉地氽在水上,宽大碧绿的叶片中伸出几根长长的花梗,顶着几朵紫红色的小花,鲜艳夺目;一株老柳树倔强地从岸边歪斜长出,柔软的枝条伸向河面,微风吹拂,带起阵阵涟漪;近岸处,一群小鱼“嘬嘬嘬”地忙着吸水觅食,听到一点响动便倏尔散去,不知其遁向何方,待过一会儿,又“探头探脑”地再次聚拢了来……馄饨店门前车水马龙,繁华闹市,窗外幽雅恬静,怡然自得,让人有种“店小不觉乾坤大,前后居然两重天”的感觉。

待馄饨上桌,大汤碗里蒸腾出缕缕鲜香的热气,一只只晶莹剔透的馄饨,犹如一朵朵刚摘离枝头的玉兰花,在清澈的汤水中缓缓浮沉,手工擀的皮子薄如蝉翼、近乎透明,裹着的肉馅精多肥少、清晰可见,紫色的紫菜、黄绿色的榨菜丝、白色的小虾皮混在肉馅里,黄色的蛋皮丝、翠绿的葱花点缀在上……这一碗馄饨如同春天的花园,花团锦簇,令人垂涎三尺,却不忍下口!

与关友公公熟悉以后,我问:肉馅可不可以再多些?他看着我认真地说:肉馅少了,没有味道不好吃,肉馅多了,肉还未熟皮子就糊了,同样不好吃,所以做事得有分寸,包馄饨也一样。一番话让我深受教育,懂得了过犹不及,仅凭着某一方面的需要而想去任意改变,可能会是画蛇添足,导致事与愿违。而“做事得有分寸”也从此被我当作了人生座右铭,牢记于心。

成年后,我对馄饨还是情有独钟,萧山城厢镇(现城厢街道)上几十家大大小小的馄饨店,南北东西风味都有,我基本都去过,但吃来吃去,却总吃不出当年的味道。

唉,让人怀念的通久桥馄饨!