■记者 周正倩

通讯员 戚嘉敏

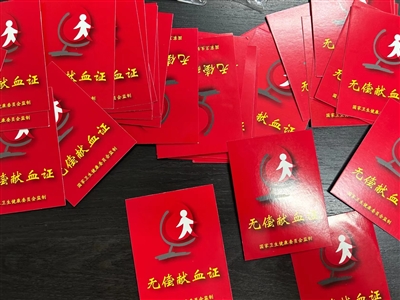

“我47岁了,是下沙街道松合社区的普通巡防队员,也是一名党员发展对象。”戚伟永说着,将抱在怀里的一个厚纸袋打开,轻轻拿出里面的宝贝——一张张鲜红的无偿献血证,一枚枚用密封袋包好的无偿献血徽章,还有一封感谢信、一封遗愿书。

2023年6月14日是第20个世界献血者日,今年世界献血者日的活动口号是“捐献血液,分享生命”。时代在发展,一代一代年轻人的思想观念在改变。如今,无偿献血受到了更加广泛的关注,尤其是年轻一代。越来越多的年轻人愿意加入无偿献血者的队伍,为挽救他人生命作出贡献。

“最早的这张证是2004年的,已经有点泛黄了。”时隔19年,戚伟永对第一次献血时的场景记忆犹新。那天,戚伟永和女朋友沿着河坊街散步聊天,忽然看到前面停着一辆无偿献血车。那时候两个人还并不清楚献血的相关知识,只是凭着心中的好奇便跑上前,跳上了献血车。

戚伟永记得,当时车上的医生和志愿者向他和女朋友详细地讲解了献血的注意事项,让他们放心。看着鲜红的血液沿着针头,缓缓流入血袋,戚伟永和女朋友相视而笑,仿佛他们共同完成了一件意义非凡的大事。

“也算是用献血见证了我们的爱情吧。”第二年的12月份,陪他献血的女朋友就变成了他的妻子。“现在回忆起来,我们一起献血的举动在无意中给爱情加了速,让她看到了我的人品和爱心,我在她心目中的形象又增加了几分。”戚伟永说。

有了第一次,就有第二次、第三次……慢慢地,戚伟永有了把无偿献血坚持下去的想法。前几次,他一直都是献全血,按规定半年才能献一次。那时,下沙还没有物美献血屋,每次他都是从下沙路一号路口坐公交车到艮山流水苑,再转车到龙翔桥那边才能献血。“平时也不能对社会做多大的贡献,只能做些力所能及的小事情。每个人做的小事汇集起来,就能变成社会的大能量,自己也能成为更好的人,让自己越活越有信心。”戚伟永的语气里充满了自豪。

2022年年初,戚伟永开始献血小板。献血小板和献全血不一样,献全血可以在献血车上完成,献完就走;献血小板要去血站,在机器旁边躺1个小时左右,等血小板分离机单采出血小板,把其余血液成分回输入人体。另外,血小板14天可以献一次,戚伟永仅去年就献了24次,一次都没落下。

“像车祸出血、肿瘤患者输血、孕产妇急救都需要血小板,有的人患了凝血功能障碍或恶性血液病,血小板能给他们带去活下去的希望。”戚伟永说,去年冬天,他在网上看到“杭城每天需要700-800人捐献全血、100人捐献血小板才能满足全市100多家医疗机构的临床用血需要”的信息,更坚定了他继续献血的决心。

为了提高血液质量,每次献血的前两天,戚伟永都严格要求自己,保持清淡饮食,坚决不吃肉、鱼、蛋、牛奶和油腻食物。现在,每隔14天,他在上午11点吃一点米饭和青菜,12点左右出门乘地铁1号线,坐40多分钟到凤起路,再步行十几分钟到浙江省血液中心武林院区,然后排队抽血化验。整个过程花的时间更多了,但这不是最难的,最难的是痛。“采集血小板的针头比较粗,扎进去时很痛,拔出来时也很痛,但我能忍住。”戚伟永说。

戚伟永的同事们都不知道他献血的事,直到浙江省血液中心把一封感谢信寄到社区,同事们才恍然大悟,社区的几名退役军人也跟着他加入了献血队伍。2022年7月1日,戚伟永还办理了遗体捐献登记手续,并写下了遗愿书,表示愿意将来把自己的遗体捐赠给科学研究或医学教学,给患者带去生的希望,为科学研究提供帮助。

“我妈妈年纪大了,她反对我捐献,认为人死后就要入土为安。”戚伟永知道妈妈的想法,理解妈妈的心情,“为人父母嘛,总是有很多顾虑,但是我希望妈妈可以明白,其实我是用另外一种方式‘活’在这个世上了。人没了,在这个世上什么留都留不下,我想以这种方式再发挥一点自己的价值,这是好事。”

戚伟永的一对儿女都支持爸爸献血和捐献遗体,还说他们也要像爸爸一样去献血,但是他们的年龄还不够。今年9月份,他的女儿就年满18岁,达到献血的年纪了。戚伟永已经和女儿约定好,在她的成人礼那天,就带她去献血。戚伟永希望女儿可以带动身边的同学,让更多的00后也加入献血队伍,用青春志愿诠释对生命的敬畏与热爱,对社会的责任与担当。

不仅是戚伟永,还有无数无偿献血者跟他一起在默默传递着爱心、汇聚着正能量。他说,只要身体条件允许,要一直献血到60周岁。