一江碧水东流去,两岸宏图次第开。在钱塘白杨,“弄潮儿”精神在时代潮涌中被不断继承和发扬。从“向潮水要地,向海涂要粮”的拓荒围垦,到打造现代化都市型城区的时代新篇,白杨经历了一次又一次的华丽转身,在钱塘江畔筑起现代新城。

流动党员作为党员队伍中的特殊群体存在去向掌握难、教育管理难、作用发挥难等诸多现实困难。白杨街道基层党组织积极探索流动党员教育管理服务新模式、新途径,不断增强流动党员归属感,确保流动党员离乡不离党。

近期,围绕如何管理与服务好流动党员这一主题,本报联合白杨街道推出系列报道,展示白杨流动党员治理亮点举措。本期《白杨家 国际范》报道,我们走进海天社区,看社区如何探索流动党员管理工作新模式、新路径,让流动党员留在海天、爱在海天。

以组织共建 让流动党员“联”起来

“流动党员就像是飘在空中的风筝,虽然飘得远,但永远有一根线连着家乡的党组织。”近日,在海天社区党群服务中心主题打卡日活动现场,38名来自不同地方的流动党员佩戴着党徽,谈起自己入党时激动的心情……如今,他们都生活在海天,在这里,他们找到了归属感、荣誉感、幸福感。

让流动党员“安家”,社区做了很多努力。针对流动党员流动性大、流动范围广、联络有难度的问题,社区党支部在党员信息库中及时更新流动党员信息,完善流动党员电子台账,借助“1+3+N”网格力量,开展“拉网式”流动党员信息排查登记,实现流动党员排摸全覆盖。在小区公告栏,一张流动党员报到二维码格外醒目,流动党员只需动动手指便可以找到党组织。据悉,通过集中排查、张贴流动党员报到二维码、党员互相告知、电话联系等多种方式,社区已帮助近10名流动党员找到党组织,引导“隐形党员”“口袋党员”不掉队、不离心。

“离乡不离党,参加了这次活动,我再次找到了组织,重新感受到了家的温暖,太开心了。”社区流动党员颜兰兰激动地说道。颜兰兰老家在义乌市苏溪镇三联村,来到海天社区后,社区党支部积极与三联村党支部联系沟通,了解基本情况,帮助她完成流动党员管纳,让她重新过上了久违的党组织生活。

为了让更多流动党员早日“归家”,社区积极建立“双向”对接机制,采取两地联动式管理,打破行政区域壁垒,构建“资源共享、组织共建、活动共抓、作用共促”的流动党员管理协同机制,加强流入地与流出地的党组织的沟通与协作,通过电话、微信等方式,及时通报两地流动党员的情况,建立流出地和流入地密切配合、有机衔接的双向共管机制。

以学习教育 让流动党员“动”起来

党员流动到哪里,组织关怀就要送到哪里、学习教育就要跟到哪里。社区创新开展流动党员关心礼遇机制,让流动党员“安身”又暖心。对于首次前来报到的流动党员,社区向其赠送流动党员专属礼包,一份份极富特殊意义的红色纪念品,不仅仅是对过去的缅怀和纪念,更让流动党员重温入党初心。流动党员报到后,党支部书记会与流动党员开展面对面谈心谈话,进一步增强流动党员归属感和荣誉感。

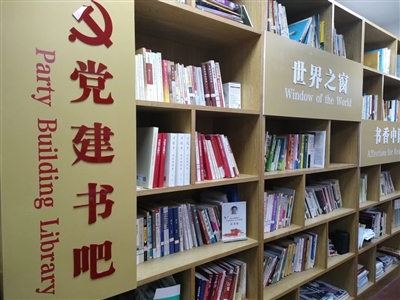

“社区为了让我们这些流动党员学习更方便,每天都会在微信群里推送党史学习教育资料。”流动党员吴女士说,她也经常会和其他党员一样在群里发表学习心得。今年以来,社区党支部积极探索“互联网+党建”“智慧党建”等教育培训管理工作新途径、新方法,利用“微信群”“学习强国”“西湖先锋”“指尖课堂”等线上平台,督促流动党员利用碎片化时间夯实理论基础。党支部在微信群里“流动”起来,架起流动党员与党组织之间的“连心桥”,成为社区加强流动党员学习教育管理不掉队的生动实践。

党员学习教育要学思践悟,更要知行合一。通过搭建“党员结对互帮”平台,社区党支部开展红色教育主题活动、结对爱心服务等志愿服务活动,发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。此外,社区党支部还积极以帮助解决流动党员工作、学习和生活中的实际问题为立足点,以补短板、树典型、共进步为风向标,指定社区干部与流动党员“结对子”开展帮扶,充分收集流动党员在求职就业、就医问诊、子女入学等方面的困难,帮助其出谋划策,做好流动党员家庭生产生活服务保障工作,解除流动党员后顾之忧。

接下来,社区将进一步为流动党员提供真心真情的服务,开展有形有效的管理,切实激发流动党员主动回归党组织、热爱党组织的“内生动力”,让流动党员感受到“似家也是家”,做到“想为有作为”。